Rolf Lindner ist der erste deutsche Punkbuchautor. Wir haben ihn interviewt.

Wer eine fundierte Subkultur-Analyse sucht, griff in den Neunzigern gern zu „If the Kids are united.“ Das 1996 erschienene Buch von Martin Büsser gilt bis heute als Standardwerk zum deutschen Punk. Das liegt nicht nur an dessen hoher analytischer Qualität und Büssers Kenntnisse der Szene, deren Teil der 2010 verstorbene Autor war. Ein Grund dürfte auch sein, dass es zuvor nur eine Handvoll Bücher gab, die sich intensiv mit Punk im deutschsprachigen Raum beschäftigt haben.

Das allererste Buch zum deutschen Punk verfasste 1978 ein junger und gerade promovierter Wissenschaftler namens Rolf Lindner aus Berlin. „Punk Rock. Oder: Der vermarktete Aufruhr“ nannte er die knapp 100 Seiten umfassende Anthologie. Damit war er sogar noch ein Jahr vor Dick Hebdige dran, dessen Frühwerk „Subculture. The Meaning of Style“, der allerersten wissenschaftlichen Monographie mit dem Schwerpunkt auf Punk überhaupt.

Der Titel verrät bereits, dass Lindner sich Punk distanziert nähert. Er kritisiert anhand der Straßenjungs den Chauvinismus in der Szene, den leichtfertigen Umgang mit dem Faschismus sowie Kommerzialisierungstendenzen. Noch heute ist „Punk Rock. Oder: Der vermarktete Aufruhr“ gewinnbringend zu lesen, insofern man es noch antiquarisch erhält. Sicherlich ist einiges in einem Buch von 1978 auch überholt, aber vieles ist 44 Jahre später auch noch überraschend aktuell. Und für die damalige Zeit, als hysterische und skandalisierte Medienberichte über Punk dominierten, war der empathische Beitrag von Lindner, der sich als erster wirklich mit Punk auseinandersetzen wollte, ein Novum.

Darüber hinaus enthält das kleine Buch noch Beiträge diverser britischer Kulturwissenschaftler, die mit ihrer marxistisch geprägten Cultural Studies-Tradition schon viel weiter waren. Und: Ein gewisser Udo Lindenberg darf seine Meinung zu Punk in einem Vorwort kundtun.

Anfang November traf ich den 78-jährigen emeritierten Professor auf einen Kaffee und ein Stück Mohnkuchen in Berlin-Friedenau, damit wir die Entstehungsgeschichte zu dieser kleinen Punk-Pionierarbeit besprechen konnten.

Noch eine abschließende Anmerkung: Dieses Interview ist etwas voraussetzungsreicher. Einige Autoren und Institutionen dürften nicht jeder und jedem bekannt sein. Statt einem Fußnotenapparat oder eingefügten Erklärungen, habe ich zu einigen Wikis verlinkt.

Herr Prof. Dr. Lindner, was war eigentlich ihre Motivation, um 1978 das Buch „Punk Rock. Oder: Der vermarktete Aufruhr“ heraus zu bringen?

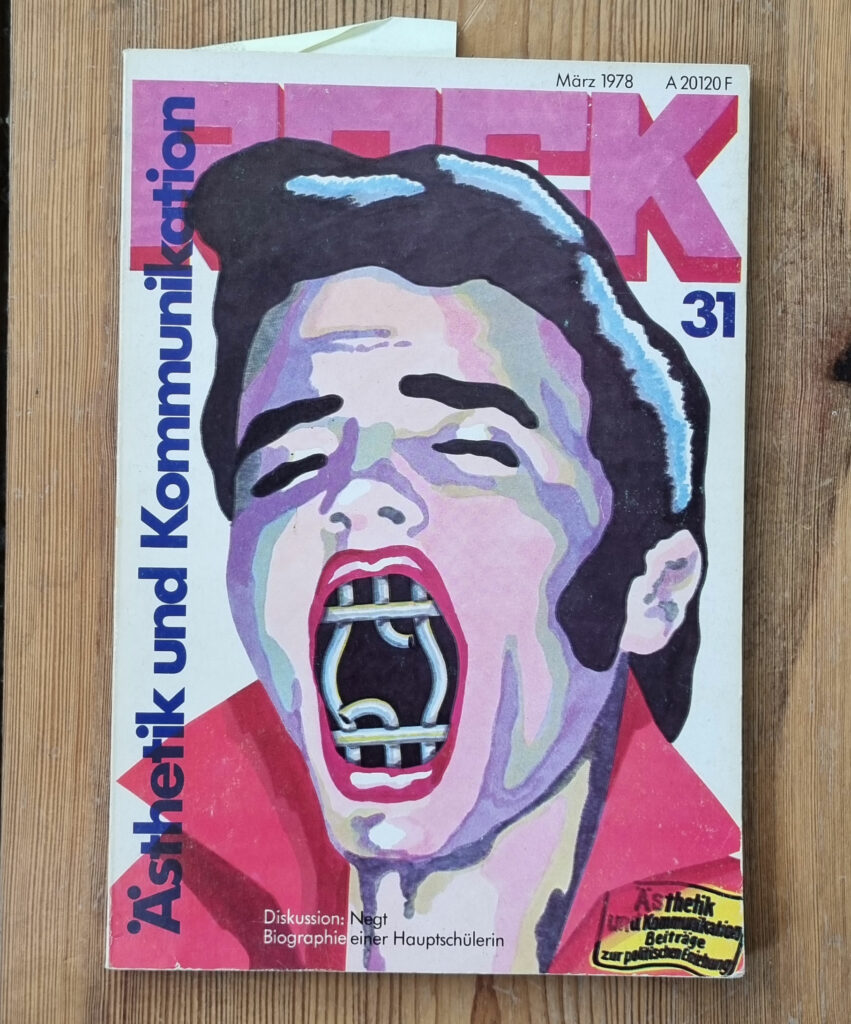

Das war ein absoluter Zufall. Der Verleger des Verlages Freie Gesellschaft hat sich an uns gewandt, weil ich bereits einen Artikel in der Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation, wo ich damals Redakteur war, zum Thema Punk in einem „Rock-Spezial“ veröffentlicht habe. Diesen Artikel hat er gelesen und fragte nach, ob man daraus nicht ein Büchlein machen könnte. Sonst hätte ich es wahrscheinlich überhaupt nicht gemacht.

War „Punk Rock. Oder: Der vermarktete Aufruhr“ ein Erfolg?

Finanziell für den Verlag schon, für mich nicht. Der Verleger war ein großer Rotweinfreund. Dem habe ich, glaube ich, mit dem Buch den gesamten Weinkeller gefüllt. Es gab vier Auflagen, aber ich habe daran keinen Pfennig verdient. Ich habe Freiexemplare bekommen, die ich in Kinos und Punkläden selbst verkauft habe. Das war das einzige, womit ich etwas Geld verdient habe.

Sie haben sich aber schon zuvor mit der Thematik beschäftigt, oder?

Ja, zwei Jahre zuvor haben wir als die Ersten in Deutschland das Center for Contemporary Cultural Studies in Birmingham, kurz CCCS, und ihre Subkulturanalysen vorgestellt. Dick Hebdige war auch schon dort, aber sein Buch „Subculture. The Meaning of Style“ noch nicht erschienen. In dieser Vorstellung war auch ein Artikel über britische Subkultur in der Arbeiterklasse enthalten. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das erwähnte „Rock-Heft“ aus der Ästhetik und Kommunikation ist in dem Sinne eigentlich eine Art Fortsetzung. Wir haben uns inspirieren lassen von den CCCS-Leuten, auch einmal so etwas zu machen. Und dadurch bin ich überhaupt erst auf das Punk-Phänomen gestoßen.

Wie sah dann ihre konkrete eigene Forschung aus?

Im Juli und August 1977 war ich in London und habe dort recherchiert. Ich habe unter anderem mit Mark Perry, dem Herausgeber des Sniffin‘ Glue-Fanzines, ein Interview gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wo das geblieben ist. Mark Perry war sehr skeptisch gegenüber der Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation. Wenn man „Aesthetics and Communication“ sagt, hört sich das nicht nur auf Deutsch seltsam an. Aber es war in der Zeit schon eine wichtige Kulturzeitschrift. Ä&K hatte Mitte der Siebziger eine durchschnittliche Auflage von 8.000 Exemplaren, manchmal sogar 12.000. Ich hatte außerdem ein Interview mit Don Letts geführt, welches in dem Buch enthalten ist. Im Grunde genommen ist „Punk Rock. Oder: Der vermarktete Aufruhr“ ja eine Zusammenstellung und mehr nicht. Ich bin aber bis heute froh, dass ich den Rockkritiker und Soziologen Simon Frith mit drin habe. Ich bin zu Beginn der romantischen Auffassung erlegen, dass Punk eine Bewegung der Arbeiterklasse wäre, was wirklich ein Irrtum war. Klar haben viele aus dieser Schicht die Chance ergriffen, im Punk ihr Ding zu machen. Aber die Ideologen waren allesamt aus der Mittelschicht. Wer mich damals interessiert hat war Malcolm McLaren, der Manager der Sex Pistols, der behauptete ein Situationist zu sein, aber er war wohl vor allem ein großer Töner. Von daher habe ich ihn zum Teil ernster genommen, als man es hätte tun dürfen. Aber über dessen Machenschaften habe ich überhaupt erst das Interesse bekommen. Die Namen, die er den Mitgliedern der Sex Pistols gegeben hatte, Johnny Rotten und Sid Vicious, sind Begriffe aus der Soziologie der Abweichung. Also der musste die Literatur dazu gelesen haben. Das hat mich aufmerksam gemacht. Meine Frage war: was ist das für ein Typ, der so ein Zeugs liest und Mitglieder einer Band danach benennt? Das war der Ausgangspunkt.

Warum war der kurze Artikel von Simon Frith so wichtig?

Der Artikel von Simon Frith über die „Punk-Bohemians“ war für mich eine Erleuchtung. Er hat den soziokulturellen Hintergrund von Punk wirklich erklärt. Er kannte sich sehr gut aus. Frith war selbst Autor bei Rock-Zeitschriften, aber vor allem war sein Bruder Fred Frith, der Avantgarde-Rocker war und unter anderem in der Gruppe Henry Cow gespielt hatte, kannte die ganze Szene und wusste, was das für Leute sind. Simon fiel auch nicht auf Ideologien herein. Er hat das für mich auch interessanteste Buch über die Rockszene geschrieben, nämlich „Art into Pop.“ Darin zeigt er auf, dass praktisch alle britischen Rockmusiker der 1960er Jahre aus der Kunstschule(z.B. Ealing Art School) kamen. Außer Mick Jagger, der Betriebswirtschaft studiert hat. Auch Malcolm McLaren war ja auf der Kunstschule gewesen. Das war allerdings auch eine Besonderheit in Großbritannien gewesen. Die dortigen Kunstschulen konnte man mit dem Äquivalent des Realschulabschluss besuchen. Das waren in diesem Sinne keine Hochschulen. In den sechziger Jahren wollten alle Künstler werden und sind dann in die Beatmusik gegangen. Es war eher eine Ausnahme, wenn du nicht an der Kunstschule studiert hast.

Sie hatten aber selber immer eine wissenschaftliche Distanz oder waren sie schon Fan von Punk? Oder hatten sie so etwas wie eine Lieblingsband?

Also bei den Punks hatte ich überhaupt keine Lieblingsgruppe. Selbst The Clash konnte ich nicht besonders leiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja auch eine Altersfrage. Ich war damals schon Anfang 30, als es mit Punk los ging. Aber ich war in Berlin um 1979 hier immer im Friedenauer Punklokal Shizzo. Weil ich dort gewohnt habe, bin ich regelmäßig hingegangen. Das war atmosphärisch ganz nett. Aber wenn die Leute vom Barhocker gegen den Ofen fielen und zehn Minuten bewusstlos waren, war das für mich als älteren Herren schon etwas irritierend (lacht).

Was haben Sie stattdessen gehört?

Ich habe zur Punk-Zeit eher Kevin Coyne gehört. Der sollte eigentlich mal der Sänger von den Doors werden, wurde dann aber nicht genommen, weil er nicht attraktiv genug war. Aber er war ein unglaublicher Typ, der nie eine große Karriere gemacht hat, obwohl er als ganz großer Rockstar gehandelt wurde. Ich habe immer noch 10 LPs von ihm. Ebenfalls interessiert hat mich Ian Dury.

Warum war eine derartige Tradition der Cultural Studies in Deutschland nie so ausgeprägt wie in Großbritannien, etwa durch Simon Frith oder dem CCCS?

Ich habe es in meinem Buch „Die Stunde der Cultural Studies“ versucht zu erklären. Die ganzen frühen Protagonisten der Cultural Studies hatten entweder einen durch Kolonialismus geprägten Hintergrund oder waren aus der Arbeiterklasse oder beides. Die Idee, Alltagskultur zu thematisieren, war eine Alternative zu den absolut vorherrschenden Hochkulturen. Dazu muss man wissen, dass Klassenunterschiede in Großbritannien viel stärker ausgeprägt waren und sind als bei uns, auch auf der symbolischen Ebene. Stuart Hall, der große Denker der Cultural Studies, hat ja auch in Oxford studiert. Er hat einmal beschrieben, wie er jedes Mal, wenn er zur Uni kam, Ängste bekam. Schon allein, wenn er den Turm der Universität sah, fürchtete er sich vor dem arroganten Gehabe seiner Kommilitonen. Im Prinzip waren das Menschen wie der Ex-Premier Boris Johnson. Das ist ja ein Upper-Class-Schnösel, ein privilegiertes Arschloch, sozusagen. Das Aufkommen von Arbeiterkindern an den britischen Unis Mitte bis Ende der Fünfziger Jahre war ein Zeichen der Zeit gewesen. Das hat etwas mit dem Stipendiensystem dort zu tun, welches in den vierziger Jahren eingeführt wurde und auf dem Kultursektor besonders stark zur Geltung gekommen ist. Ich habe in „Die Stunde der Cultural Studies“ anhand eines Diagramms zu zeigen versucht, wie 1958 (als Stichjahr) alles zusammen gekommen ist: Romanautoren wie Sillitoe, Theatermacherinnen wie Delaney, das Free Cinema Movement und nicht zuletzt die Cultural Studies selbst, alles unter dem Signum „Culture is ordinary“, eine ungeheure Behauptung vor dem Hintergrund der Zeit.

Ich würde nun gern noch einmal Richtung Deutschland gehen. Wie haben sie die ersten Reaktionen auf Punk in Deutschland in Erinnerung? Ich kenne das selbst nur aus reißerischen Artikeln wie „Nadel im Ohr, Klinge am Hals“ aus dem Spiegel 1978.

Hier wurde behauptet, dass Punks junge Nazis wären, weil sie mit Emblemen von Nazis gespielt haben. Das kann man kritisieren, was ich auch tue, und es ist weder besonders originell noch einfühlsam. Aber es war nie ein Zeichen von Nazistum. Ganz im Gegenteil. Sie wollten provozieren. Ich finde das missglückt, aber es ist in Deutschland ganz anders angekommen. Es gab damals ein sogenanntes progressives Pädagogenmagazin namens „Päd.Extra“. Die stiegen darauf ein und meinten, Punk sei der neue Faschismus. So wurde das gesehen. Auch das Benehmen wurde mittelschichtspezifisch als ungehobelt wahrgenommen. Das hat sich dann aber auch durch mein Büchlein bei vielen geändert. Ich habe auch Leserbriefe an Magazine geschrieben. Das wurde auch beachtet und sie haben sich entschuldigt, dass sie dieses Phänomen so falsch interpretiert hätten (lacht). In dieser Beziehung hatten dieses Buch und „Ästhetik und Kommunikation“ wirklich Einfluss. Die Zeitschrift wurde ja von vielen Pädagogen gelesen.

Für das Vorwort habe sie ja eine etwas spezielle Figur gewählt, und zwar Panikrocker Udo Lindenberg, von dem sie einen Gastbeitrag über Punk nachgedruckt haben. Wie kamen Sie zu dieser Wahl?

Also das war wahrscheinlich ein Fehler (lacht). Den hätte man eigentlich nicht als Kronzeugen nehmen dürfen. Aber er hat ja ganz vernünftige Sachen gesagt, was er da geschrieben hat, passt. Aber er passt als Person eigentlich nicht. Schon dieses Bild nicht. Mir ist das schon peinlich. Aber wie bin ich darauf gekommen? Vielleicht wollte ich einfach eine populäre Schiene fahren. Man ist ja auch Opportunist (lacht).

Als sie sich Punk in Deutschland angeschaut haben: Was fiel ihnen dort nach ihren Erfahrungen in London auf?

Zunächst erstaunt, aber auch nicht mehr verwundert, hat mich, dass in Deutschland Punk aus Düsseldorf und von der dortigen Kunsthochschule kam. Auch von dort kamen sozusagen die Typen von der bildenden Kunst zur Stagekunst. Diese Übereinstimmung fand ich spannend. Die Kunsthochschulen sind Herde der Devianz und alternativer Karrieren. In Berlin kann man das auch sehen.

Was mich aber mehr interessiert hat, das war dann mehr das Kulturanalytische, wie sich die Szenen vor allem in Düsseldorf, Hamburg und Berlin unterschieden. Da fing auch mein Interesse an der Stadtsoziologie an. New Wave ist nicht zufällig in Düsseldorf entstanden. Das ist sozusagen das Münchnerische an Düsseldorf. Hamburg hat ja eine interessante Mittelposition eingenommen, weil sie dort eine Rocktradition haben. Ich habe mich auch mit dieser ganzen Hamburger Szene beschäftigt, weil ich es aufregend finde, was Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger dort passiert ist. Das hat natürlich etwas mit dem Hafen zu tun, so dass ich auch ein Interesse an Hafenstädten entwickelt habe.

Sie haben sich dann später nicht mehr so mit Punk beschäftigt. Warum nicht?

Weil ich Punk keine Zukunft prophezeit habe. Ich bin heute noch verwundert, wenn ich diese gealterten Punks sehe. Ich habe das wohl zu sehr an die Rockszene gebunden und es nicht als das, was es ist betrachtet: als eigenständige Lifestyle-Szene, die sich von der Musik löst und eine eigene Position zur Gesellschaft entwickelt. Und das ist aber sehr deutsch, finde ich. Viel stärker als in England.

Inwiefern ist das sehr deutsch?

Ich denke, dass da die Tradition eine wichtige Rolle spielt. In England spielt immer noch der Mythos des Swinging London mit rein. Bei uns ist es, auch im negativen Sinne, die Studentenbewegung und damit verbunden Ton Steine Scherben, die zeitweise als Punkband gehandelt wurden. Das interessiert mich sehr, wie sich so etwas wie ein kollektives Gedächtnis in einer Stadt oder einer Region einspeichert. Dem bin ich in der Stadtforschung nachgegangen. In meinem neuen Buch „In einer Welt von Fremden“ habe ich ein Kapitel über das Imaginäre der Stadt geschrieben und bin der Frage nachgegangen, inwiefern es Geister in einer Stadt gibt, die immer noch mitwirken. Das ist für Punk sicherlich das Krawallige der Studentenbewegung. So würde ich das erklären. In Hamburg spielt die Szene um den Hafen herum eine Rolle. Auch die dortige Szene ist eine Geschichte für sich, die sich in der Aktivität der Gruppen bemerkbar macht. Ich finde es fatal, dass viele Forscher kein Sensorium für die Historie haben. Ohne Geschichte kann man nichts erklären.

Es sollte ziemlich lange dauern, bis die Punkforschung wieder in die Gänge kam. Thomas Lau hat 1992 die erste deutsche Dissertation zu Punk vorgelegt, in den Achtzigern erinnere ich mich nur an zwei Bücher, die im akademischen Kontext entstanden. Warum sollte es nach ihrem Buch fast 15 Jahre dauern, bis die Punkforschung wieder in Gang kam?

Wahrscheinlich haben sie einen ähnlichen Fehler wie ich gemacht. Sie haben es an das Musikgenre und nicht an eine körperliche Aussage zur Gesellschaft gebunden. Ich kann das aber schlecht interpretieren, weil ich selbst dieser Chimäre anheimgefallen bin. Ich hätte in den späten Siebzigern gewettet, dass in drei bis vier Jahren nichts mehr mit Punk ist und man sie nicht mehr sieht. Hätte mir jemand gesagt, dass 2022 auf Sylt Punks sind, die Chaos-Tage veranstalten, hätte ich den ausgelacht.

Philipp Meinert

Foto von Prof. Dr. Lindner von Fabian Henzmann, mit freundlicher Genehmigung der Universität Graz. Dank geht an Martin Seeliger, der mit die Idee dazu gab, Prof. Dr. Lindner doch einmal anzufragen.